旋光(せんこう、英: optical rotation)とは、直線偏光がある物質中を通過した際に回転する現象である。この性質を示す物質や化合物は旋光性あるいは光学活性を持つ、と言われる。不斉な分子(糖など)の溶液や、偏極面を持つ結晶(水晶)などの固体、偏極したスピンをもつ気体原子・分子で起こる。糖化学ではシロップの濃度を求めるのに、光学では偏光[1]の操作に、化学では溶液中の基質の性質を検討するのに、医学においては糖尿病患者の血中糖濃度を測定するのに用いられる。

目次

- 1 原理

- 2 旋光計

- 3 比旋光度

- 4 ラセミ体

- 5 光学純度

- 6 利用される分野

- 7 歴史

- 8 脚注

- 9 関連項目

原理

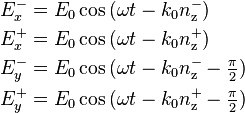

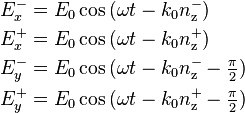

光学活性は複屈折の一種である。直線偏光[2]は右円偏光(right-hand circularly、RHC、このページでは右円偏光に属する物理量に、下付文字あるいは上付文字として__をおく)と左円偏光(left-hand circularly、LHC、このページでは左円偏光に属する物理量に下付文字あるいは上付文字として__をおく)の和[3]によって表される。

ここで は光の電場ベクトル[4]、は、xy平面内に電場ベクトルが存在するように互いに直交するx軸、y軸、z軸をおいたとき、x軸を始線としての電場ベクトルのなす角である。このとき、左右の円偏光の左右の屈折率をとして、左右の光の電場のx成分、y成分は

と表せるから、合成電場のx成分、y成分は

となる。2つの円偏光の位相差[5][6]から、直線偏光の向きはとなる。光学活性な物質中では2つの円偏光の屈折率が異なり、この差が光学活性の強さとなって現れる。

屈折率の差はその物質固有のものであり、溶液の場合は比旋光度(specific rotation)として定義される。距離 L の物質を通過したあと、2つの偏光の位相差は次のようになる。

ここで は真空中での光の波長である。結局、偏光は角度 だけ回転する。

一般的に、屈折率は波長に依存する(分散を参照)。光の波長変化に伴う偏光の回転量変化は旋光分散(optical rotatory dispersion、ORD)と呼ばれる。ORD スペクトルと円二色性(CD)スペクトルはクラマース・クローニッヒの関係式によって関連付けられる。片方のスペクトルについて完全な情報が得られれば、もう一方は計算によって求めることができる。

まとめると、旋光度は光の色(ナトリウム D 線の波長 589 nm 付近の黄色い光が一般的な測定に用いられる)、経路長 L、及び物質の性質(比旋光度 Δn 及び濃度)に依存する。

旋光計

旋光度を測る際、光源と偏光子、計測対象である物質を容れる試料セルに検光子そして旋光計(polarimeter)が用いられる。波でもある光はあらゆる方向に振動しているのでそのまま旋光計に通してもどのくらい傾いたのか、そもそも旋光が起こったのかどうかもはっきりしない。光を偏光子(フィルター)に当てると特定の面内に振動している光のみが通り、他は遮断される。この光を平面偏光と呼ぶが、光学活性体の入った試料セルに辿り着くと平面偏光はまるで横から力を加えられたように回転する。まるで風に当てられてくるくる回る風車の刃のように回転する平面偏光は試料セルを通過したのち検光子にぶつかる。偏光子を通った後も光はあらゆる方向に分散してしまっているが、検光子を通過する光の強度を測定することで旋光度を測量できる。検光子は実はフィルターであり回転している。分光したといっても偏光子の指定する面と繋がる面の強度が最も強いので、回転しているフィルターを通過した光が最も強度の高かった時の、検光子のどれぐらい傾いていたかを測る[7]ことで光がどの程度回転させられたか解明できる。

比旋光度

旋光の由来は核や結合に存在する電子の電場への干渉である。そのため物質の構造に旋光度は影響を受け、事実旋光度は試料セル[8]の長さ [9]と溶媒とその濃度 、入射光[10]の波長 及び温度 を一定にして物質ごとに測定すると、そのときの実測旋光度(observed optical rotation) は各物質ごとに定められていることが分かる。とはいえ実測旋光度は上で述べた種々の要素に依存するため、混乱を避けるために標準の旋光度すなわち比旋光度(specific rotation) は下のように定義されている。

比旋光度の次元は L2/M で、単位は(l = 0.1 m = 10 cm なので) 10-1 deg cm2/g である。実測旋光度は度単位で表すのに対し、比旋光度の単位は長ったらしいので、通常 を無単位で表すことが多い。また、溶解度に関する実際的な理由により を 100 mL 中の溶質のグラム数で記載している文献もある。その場合、実測旋光度は100倍されている。

なお、比旋光度を記述する際には、溶媒の種類と濃度を明記する必要がある。例えば

- エタノール[11]

のように記述する。ところが上に書いたように、試料濃度を表す の単位に g/mL ではなく g/dL を用いる習慣もあるので、比旋光度の式は

と表されることもある。このとき の単位は g/dL である。試料セルの中身が純液体の場合は試料の密度 [g/cm3] を用いて

で表す。

以下に光学活性体の比旋光度 を示す。ハロアルカンは純液状態で、カルボン酸は水溶液中で測定した値である[12]。

- --ブロモブタン

- --ブロモブタン

- --アミノプロパン酸[-アラニン]

- --ヒドロキシプロパン酸[-乳酸]

ラセミ体

エナンチオマー同士は平面偏光を同じ大きさだけ逆方向に回転させる(この違いを符号で表す)。したがって1:1のエナンチオマーの混合物は旋光性を示さないため光学不活性といえる。このような等量混合物をラセミ体(racemate)あるいはラセミ混合物(racemic mixture)という。

かつて[いつ?]は個々の結晶がどちらか一方のエナンチオマーから成るラセミ体の結晶(現在ではコングロメレート(conglomerate)と呼ぶ)のことを「ラセミ混合物」と呼んだが、現在では「ラセミ混合物」は「ラセミ体」と同じ意味で使われる。なお、個々の結晶が等モルのエナンチオマー対の分子化合物からなるラセミ体の結晶をコングロメレートと区別してラセミ化合物(racemic compound、昔はracemateとも)と呼ぶ。

もし一方のエナンチオマーが、もう一方のエナンチオマーに変化しながら平衡に達するならば、この過程をラセミ化(racemization)という。たとえば、比旋光度の項で示した-アラニンのような光学活性酸は、化石の中で第三級C-H結合が開裂することにより非常にゆっくりとラセミ化し、その結果、光学活性が減少することが分かっている。

光学純度

詳細は「鏡像体過剰率」を参照

光学純度とは、符号はともかく純粋なエナンチオマーに比べてその光学活性体はどのくらいの比旋光度を示すかをパーセンテージで表した数値である。

エナンチオマーの等量混合物は光学不活性であることはすぐ上のラセミ体の項で述べた。エナンチオマーの混合物でも互いの量が異なる場合に限り光学活性は観測される。ゆえに、比旋光度が判っていれば、実測旋光度から混合物の組成を求めることができる。例えば、ある化石から取り出した-アラニンの溶液が+4.255(すなわち純粋なエナンチオマーの半分の比旋光度)のしか示さなかったとすると、その試料の50%は純粋な右旋性エナンチオマーであり、残りの50%はラセミ体であると判る。ラセミ体であるということは、その部分にはエナンチオマーが同量ずつ混じっているということであるから、下の図で示すように(+)異性体が75%、(-)異性体が25%の比率であることが判明する。

- 50% (+)

- 50% ラセミ体

- はそれぞれ試料全体の50%を表している。測定される旋光度は純粋な(+)エナンチオマーの50%

このとき、光学活性を示すエナンチオマーの比率をエナンチオマー過剰率(enantiomer excess)という。この場合、エナンチオマー過剰率は50%である。

25%の(-)体は同じ量の(+)体による旋光を打ち消すので、この混合物は50%(すなわち75%-25%)の光学純度と表現される。

利用される分野

溶液中の純物質の場合、色と経路長が一定で比旋光度が分かっているならば、観測された旋光度から濃度を求めることができる。このため旋光計は糖シロップの商業取引の際の重要な装置となっている。また、化学においては、光学活性な化合物を不斉合成した際、得られた生成物の光学純度を決定するための方法の1つとして用いられる。

磁場中では全ての分子は光学活性を持つ。ある物質中を伝播する光の向きに配向した磁場は、直線偏光の偏光面を回転させる。これはファラデー効果と呼ばれ、光と電磁場の影響を関連付ける最初の発見の1つである。

光学活性や旋光現象を円偏光と混同してはならない。しばしば、円偏光は直線偏光が伝播に伴って回転するものだと表される。しかし、この考え方では、偏光は波長に等しい長さ(およそ 1 マイクロメートル)だけ進んだ時にちょうど1周することになり、これは真空中でも起こり得る。これに対し、旋光は物質中でのみ現れるものであり、物質によって異なるが大体数ミリメートルから数メートルの長さを進んだ時に1周する。

歴史

直線偏光の向きが回転する現象は、1800年代初頭、分子の性質が理解される前に既に観測されていた。ジャン=バティスト・ビオは初期の研究者の1人である。その頃からグルコースなど単純な糖の溶液の濃度を測定するのに簡単な旋光計が用いられていた。実際、グルコースの1つであるブドウ糖(右旋糖、dextrose)の名称は、直線偏光を右(dexter)側に回転させる性質に由来する。同様に、フルクトース(左旋糖、levulose)は左(levo)側に回転させる事から命名された。フルクトースの左旋性はグルコースの右旋性よりもずっと強く、フルクトースをグルコースの溶液に加える事によって得られる転化糖の名称は、反応によって旋光の向きが逆転することが元になっている。

脚注

- ^ 光は、進行方向に対し互いに直交する2つの面内を電場と磁場が同位相で正弦曲線を描いて進行している。今電場のみを考えると、自然光線では電場の進行波が進行方向を含むあらゆる方向の面に対称的に分布している。もし分布が対称的でない場合には、その光は偏光しているという。

- ^ 進行方向が時間に依存しない偏光

- ^ 平面偏光は電場の振幅が右回りの螺旋状に変化しながら進行する光(右円偏光)と、それと同じ振幅を有する左回りの螺旋状に進行する光(左円偏光)で構成されていると見て扱うことができる。

- ^ 光のベクトルは電場ベクトルと磁場ベクトルの外積であるが、偏光の方向は電場の方向で表現される。このページでは光の進行方向と磁場ベクトルを含む面を偏光面、電場ベクトルを含む面を振動面と呼ぶ。

- ^ 位相に差があるとき、偏光面は入射前に比べて左右いずれかに傾く。2つの円偏光の位相が異になるとは、それぞれの進行速度に差があるということである。左右の円偏光が媒質中を等しい速度で進行するときは、2つの円偏光は(入射前の進行方向と重なる直線、円変更の図での上に向かって伸びる矢印上の任意の点から)等しい距離を進行する。その結果、媒質を通過後の2つの円偏光は位相が同じで、それらを合成して得られる平面偏光は媒質に入射する前の面と一致している。

- ^ 入射前の偏光において、測定媒質通過後に偏光が左または右に傾いたなら、その測定媒質をそれぞれ左旋光性、右旋光性と呼ぶ。左旋光性と右旋光性の化合物を区別するときは、右旋光性化合物名の前に (+) あるいは d 、左旋光製化合物の前に (-) あるいは l をおく。

- ^ 実際には旋光計が測っているのは透過光の強度が最小の時の暗位置である。それに90度加えることで実測旋光度を明らかにする。

- ^ 実験対象である光学活性物質を溶媒に混ぜて、その混合物に平面偏光を照射して旋光度の測定を行う(もちろん純物質で扱うこともある)。試料セルはその混合物の入れ物であり、偏光子を通った平面偏光以外の光を遮断している。

- ^ 要するに、試料セル内での光の進行経路の距離

- ^ 旋光度の測定実験において、光源の発した光は偏光子を通ってから試料セルに入射するので試料セルを通ろうとする平面偏光を入射光とも言える。

- ^ Dとは、ナトリウム蒸気灯の橙色のD発光線(通常、単にD線と呼ばれる)であり、一般に旋光度の測定に用いられる。波長 589 nm

- ^ ボルハルトショアー現代有機化学(第4版)[上] (曽根良助 2004年4月発刊)、P.193

関連項目

|

不斉合成 |

|

| 用語 |

光学異性体 - キラリティー - キラル中心 - 鏡像異性体 - ジアステレオマー - メソ化合物 - 面不斉 - 不斉触媒 - 軸不斉 - ホモキラリティー - ラセミ体

|

|

| 分析 |

旋光 - 変旋光 - 鏡像体過剰率

|

|

| 光学分割 |

結晶化 - 速度論的光学分割

|

|

| 反応 |

不斉増幅 - ラセミ化反応

|

|